【龙哥新访谈】受刻板印象掣肘,又不在刻板印象中-“要说『准备好』,一辈子都不够,但每次我都尽力。”

又是一篇很棒的新访谈!文章来自 T 中文版 公众号,点击 这里 直达 ❤

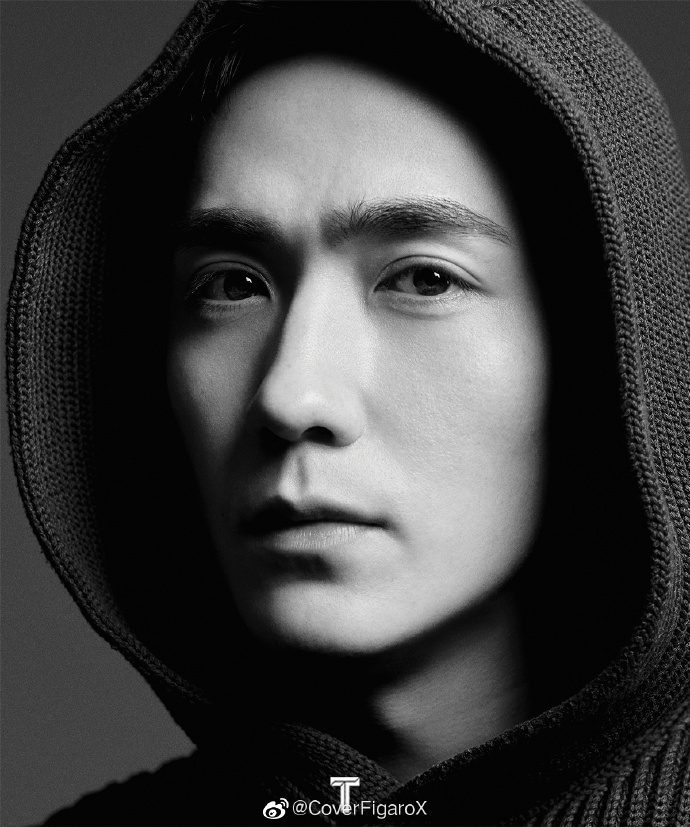

安静是我对朱一龙的第一印象。

不过分客套,也不过分矜持,回答简明扼要。他似乎已经学会了避免大而无当的表述 —— 在采访过程中,他并没有甩出过什么机锋一闪的点睛之笔;但他描述的是自己,直白、带着毛边,未经深思熟虑,有活生生的气息。

他或许可以被归入近年来「某一种类型」的演员 —— 说「某一种」,着实是因为无法下更准确的定义。

若勉强概括,他们都努力、勤奋,恪守一个演员的本分,「被看见」是一种梦想而非野心;然后,在他们几乎接受了按部就班的命运时,因为一部作品、一个角色成为话题,成为搜索关键词,成为亚文化的素材,成为品牌心仪的首选。

他们自此开始要面对的,是远超一个演员本职的连锁问题:一言一行被有意放大,往年种种被追根究底。他们或多或少都在采访中提到过「平常心」,说给旁人,也说给自己。他们不希望被数据裹挟,但数据又是他们的佐证之一。

在他们听得到和听不到的地方,争吵和辩驳正在发生。有时他们不得不将一部分生活示众,斟酌每一个可能被记录在案的词语。

他们的过去不一定是一部披荆斩棘的奋斗史,但总有人试图找到时来运转的蛛丝马迹,所以他们尽可能简化自我,强调不以物喜,不以己悲。

他们要用几倍的气力去重建公众对自己的认知,且尽可能不失之偏颇,因为成名的契机有如压顶泰山,再攀一峰,难上加难。 聚光灯亮了。但灯光突然照在头顶的那一刻,他们心中难免辗转过一些不确定。 这些有关「他们」的印象可否在朱一龙身上一一印证?作为一个个体,他又如何在这洪流中独善其身?或者说,是否有必要独善其身?这些,都是我的好奇。

「你曾怀疑过自己表演的天赋吗?」

朱一龙几乎毫不犹豫地点头,「我觉得我没啥天分吧」,但并不是妄自菲薄或自怨自艾的语气:「否则也不会数字电影拍了那么多时间。到处去见组,很多大导演也见过,最后都没被选上,大概别人觉得你不是特别有灵气。」

也或许因为这种自判,朱一龙很早就摈弃了孤注一掷的执念,对于日后的职业高度有更切实的设想。过去十年间,他在小制作里打滚,许多角色没有被人记住,有些作品甚至不曾面世,但他觉得「(这)至少还给了你机会,能一直拍戏。总说十年难熬,其实熬了十年的演员多了去了。你喜欢这个事情,还能养活你,说不上是『熬』」。

他做过很多尝试,比如借实在的道具和细节强化自己对角色的理解:往鞋子里塞石头,演瘸腿;剧情要求他受伤,他就把血浆咽到喉咙再呛出来。但这种笨拙—— 被认为比技巧更管用的笨拙 —— 与成就并不直接挂钩。他后来想明白了,角色是功能性的,演员理当在这一框架中尽全力,但角色成不成,还需要天时地利人和。

学习表演算不上他全然主动的选择。高中阶段,他对人生的规划尚且混沌,因为母亲对表演有兴趣,就半推半就报考了北京电影学院。参加艺考前,他既没有下足十分的决心,也没有拿得出手的才艺,虽然上了三个月的考前训练班,但「声台形表」四门课都是现抱佛脚,特别是形体和声乐,简直无从下手。许多同样是白纸一张的人干脆选择做广播体操,形体老师见他协调性不错,建议他学剑道,「那个有精气神在,动作有开合,爆发力也够。」正式考试,他一亮相就摔了一跤,「已经尽力了,只是我能力不行」,但这个亮相至少能说明一个问题:朱一龙不是一味守拙的人。他宁愿冒些险。

前年他在湖南卫视的跨年晚会上表演自弹自唱,联排时因为紧张,从第三个和弦就开始出错。「唱得乱七八糟。下台后何老师(何炅)说要不要换个形式,已经非常委婉了。我说算了,既然选择了,不管这个经历好还是不好,都是自己想去尝试和挑战的。」他想拥有那样一个「记忆点」。

舞台不是他熟悉的场合,当然慌张,灯光一打,「耳返里声音都听不到」。彩排的错误提醒他要打起十二分精神来准备:「我回去就磕那几个和弦,一个个磕成肌肉记忆,因为我不想上台放个谱子。」他衡量了一下,自己不是专业歌手,没有充分练习的时间,但只要努把力,还不至于沦为尴尬的表演,「我就尽力,呈现自己的诚意」。

身为武汉人,他从小耳濡目染的是「讲胃口」:「就算自己活得不行,也要稍微体面点。它和『要面子』还不完全一个意思。」更确切一些展开,这个词意味着做人仗义、有里有面、敢出头,也敢承认自己的失败。是个滚烫的人。

换句话说,武汉人说你「讲胃口」,大概真的是对你人格魅力的认同。这几年,没有底气和自信就往上冲的做法朱一龙收敛了很多, 自弹自唱是个例外。他觉得偶尔的瑕疵无伤大雅,「有毛边(的人)才丰满」。他不怎么相信奇迹,也不寄望「临场发挥」「上台就好」之类的侥幸,「台上『自来』的东西一定建立在更多的努力之上,除非是天才,」朱一龙说,「但我也不太了解天才。」

所以他以勤补拙。背台词不是他的强项,他又不满足于只是「熟悉」的程度,毕竟「当着很多人的面表演出来很难」。刚出道的时候,他拿到电影《孔子》的一个小角色,只有一句台词,但 NG 了十几次,周润发和群演陪着他反复拍,副导演忍不住说,不如换人。

这成了他心惊的「崩溃时刻」,一两年都不敢细想。终于可以面对时,他想,自己可能对身边人的反应或者环境过于敏感了:「所以当输入信息特别多的时候,压力就会特别大。容易紧张(的人)真的不太适合当演员,杂念会特别多。」后来他试着用更主观的逃避方式,比如,拍戏时摘下隐形眼镜,「我就二百多度,(拿掉镜片)看不到其他,只能看到对手。这样可以屏蔽掉很多干扰」。

他曾在电视剧《王阳明》扮演明朝皇帝朱厚照,时有长篇大论,为了顺词,他每天只能睡两个半小时。这部戏至今尚未在国内播出,但它锻炼了朱一龙:睡不够也能立刻起床,没什么挣扎和不情愿,「我很感谢那段时间。我花了些时间去屏蔽掉摄影机,屏蔽掉现场所有的人,可以达到『当众孤独』的状态」。

小时候朱一龙为篮球痴狂,喜欢到抱着球入睡。自然,他想过出人头地,成为职业选手。但到了高中,他就意识到自己不是那块料 —— 身高就不够。失落当然有,但迷迷糊糊就过去了:「完全够不到、没一点可能性的时候,我也没那个纠结了。」

他最初对表演倒是不如篮球狂热,但冥冥之中走上这条路,他觉得至少该有敬畏心和专业度,「心里要有这个东西,不然你就别在这一行了」。他把表演归为事业,所以和读书时起起伏伏、凭兴趣变化的喜好有根本性的不同,「可以倾注所有的东西进去」。《孔子》的怯场让他备受打击,也让他对「耐心」更有耐心:「我知道自己差太远。你想在镜头前自由地表演,就需要更多的积累。」尽管信心缺失的状态会不时冒出来,但从未超过可控的范围 —— 保留一点不安,他觉得很有必要。

他不迷信命数,更在意人为。他从小爱看名人传记,长大后才意识到,字里行间的跌宕起伏,不过是落笔人的推想。但这些带有总结性质的人生回顾,又确实教会了他对每一个人生节点报以耐心:许多重要转折降临时,当时当刻的感触不过是稀松平常。谁又知道眼下的决定在之后的人生将翻起怎样的波浪呢?

《镇魂》播出当口,他在组里拍戏,并不知道一切正在发生惊天动地的变化。去湖南录制《快乐大本营》,他赫然看到机场送机的粉丝人山人海,后来再遇见圈里人,个个叫得出他的名字,「很奇妙,也有点莫名其妙」。

但生活被改变的部分却很少。他本就对喝酒聚会没什么念想,刚进大学时也和「特别有活力」的同学一起玩,「但慢慢发现自己不太能融入」。他念表演系,住混合寝,常被导演系的室友带着一起晚上「拉片」,看到天光泛白是家常便饭,他早起晨练却从不受影响,「这点别人挺佩服我,无论房间乱成什么样、声音有多吵,我都能睡着」。往后,这种「倒头睡」变成了有伸缩性的自律:「如果要六点起,我一定能起来,而且把这一天的事情尽力做好,但并不是说我一定能晚上九点就睡觉。」这样的节奏,说狠不够狠,算不上对自己不留情面—— 但也得益于这样的作息,朱一龙「不误事」。弹性自律的效果因人而异,到了朱一龙这里更像是一句话:如此,周遭环境的风浪就不会让他轻易东摆西摇。

他的新作品和广告都以肉眼可见的速度猛增,却鲜少见他出现在综艺节目里。他似乎从自身和观察得来的经验中汲取了足够的判断 —— 不在兴趣内,也就不愿意过分投入。这纯粹是基于实际状况的选择,「就是我不合适。每个人都有权利去选择自己的一种状态。」

但邀约还是持续不断地飞向他的团队,于是他们学会了婉拒。与此同时,有些东西又不是「拒绝」能管用的。比如角色类型的刻板印象。《镇魂》播出后,他已经有《知否知否应是绿肥红瘦》、《我的真朋友》等新作播出,《盗墓笔记· 重启》杀青后也备受关注,但他尚未真正绕过「沈巍」的影子:「有时会有点不甘,毕竟新的作品已经出来了,可(一部分)观众只看过这个,你就想要用别的角色去证明一下(自己)。」

他不抵触一个角色塑造的公众记忆 —— 这是成功后必然会面临的问题。但他想尽可能地避开类型重复的角色,毕竟,现在递到他手上的剧本已经成倍增长,有挑选的余地,「我没什么选择困难症,在这个时段,我想要的(角色)其实选择范围也没有那么大。」

「我一直在想接什么类型的角色,后来我想明白了,没法讨好观众,没法说自己挑选的角色观众都喜欢,我就不管这个了,我管好专业就好:我喜不喜欢这个角色,角色本身够不够复杂和丰满。要说『准备好』,一辈子都不够,但每次我都尽力。」

作为热搜的常客,朱一龙的一举一动被几何式放大:几张模糊的路透照可以是新闻,着装配饰也可以是新闻。他泰然于心,为什么?无非「从毕业开始就一直拍戏,一直在组里,回家都特别少」。

他对工作环境的要求也一如既往地简单。去年他随一本杂志赴非洲拍摄,道阻且长,单程飞行时长 40 余小时,最后一程还要换颠簸的小飞机才能抵达腹地 —— 他却始终兴致勃勃,配合程度让制片人感动,「大家齐心去做一件事就很开心。一起去非洲,所有行程都有人给你安排好了,到哪里都有人接待,对你很热情,又不是背包(客),条件已经很好了」。

他还记得第一次拍电视剧的时候在涿州,进组一看,招待所的房间里已经住了四人,但在阳台边支了张弹簧床,他就算安顿下来。「后来渐渐变成双人间,又变成单人间,已经足够满足,我唯一担心的是床单被套不干净,起疹子就有点糟糕。」朱一龙说。

以不变应万变,是他维持小世界的方式。他把自己的「定」归结为原生家庭带来的安全感。幼年时,父母离开他去北京工作,他跟着祖父母生活也没有委屈,「可能那时有点傻,就没多想。」四岁时母亲让他学钢琴,「四岁半我就开始恨钢琴。妈妈去北京找爸爸的时候,我的第一个念头是太好了,不用再练了。」

父母很舍得让他吃苦。钢琴之外让他学散打,九岁时让他一个人去朝鲜参加夏令营;一家人两地分居,周末让他独自坐飞机往返于武汉和北京之间。初中开始他就上寄宿学校,「所以我一个人还挺习惯。从小感觉 18 岁要独立,要被家里赶走,有种压迫感。」

「小时候会想到生死,想如果有一天父母离开的时候会怎么样。长大后反而被父母灌输了概念,生老病死是肯定的,没法逃避。想想在有限的时间里怎么让自己活得别那么难受,过得好一点,做点想做的、有意义的事,就这样吧,不用纠结。」

一旦明白「生死有命,富贵在天」的道理,朱一龙便破译了生活的暗示:无须用任何喧嚣的动作和声响去证明自己的存在感。安静是一种姿态,是一种保护,也是一种与未知斡旋的力量。

→文章来自 T 中文版 公众号,点击 这里 直达 ❤

[访谈回顾]

200501【中华儿女访谈】武汉青年朱一龙 向光而行-“我的野心,就是希望在电影史上,电视剧史上,留下一个名字”

190821 【白宇芭莎新访谈】白宇正在成为一个乘风破浪的好演员

190809 【新访谈】白宇:我命比较好,贵人很多,所以要做个好人

190805 龙哥新访谈:“这里是世界上最幸福的地方,能够看到北极光。”

【爱卡の碎碎念】

每一篇访谈,都能够让我们透过记者的视角,窥见多一点的他们,从而得以拼凑出一幅更加完整的、属于真实的他们的画像。不是某篇同人文中的他们,不是臆想中的他们——这就是为什么我认为读访谈是很必要的,因为只有这样才能距离“真实的他们”更近一些。

与此同时,也不要对“某一篇访谈”过于执着。人是那么丰富的生物,岂是几百几千字能概括的了的呢?不同记者眼中的他们,也是不同的模样。同样一个故事,自然也可以拥有无数种不同的解读。你甚至会发现一些小的矛盾,有可能是人的性格本身存在的矛盾,有可能是人在成长过程中对同一事物有了不同的看法,更有可能是因为记者描绘的方式不同,所以给读者带来了不同的感受。因此,不仅要多看,也要多想。

通过这样一种最简单的方式,去多了解一点“喜欢的人到底是什么样子的”,能够让我们在追星(也可以换成一些其他词汇)这条道路上,走得更清醒一些❤

与各位共勉。

评论(65)